例行组会2024-第12次

时间:2024.4.26(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-

报告人:张源

报告2主题:实验汇报-细胞稳定转录

报告人:吴志文

例行组会2024-第11次

时间:2024.4.19(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-Apoptotic vesicles are required to repair DNA damage and suppress premature cellular senescence

报告人:兰梦怡

报告2主题:实验汇报-St3gal5与转录因子的结合预测

报告人:庄鸿达

例行组会2024-第10次

时间:2024.4.12(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

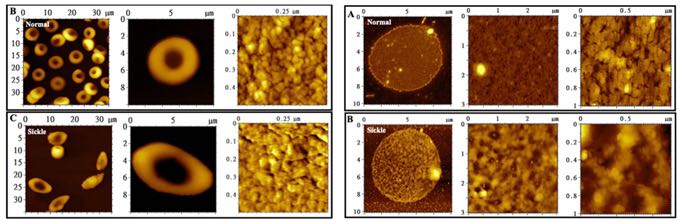

报告1主题:实验汇报-原子力细胞的形态测定

报告人:秦颖

报告2主题:实验汇报-红细胞血影的药物装载

报告人:杨彩艺

报告3主题:文献汇报-Induction of glutathione biosynthesis by glycine-based treatment mitigates atherosclerosis

报告人:范烁烁

例行组会2024-第9次

时间:2024.3.29(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报

报告人:兰梦怡

报告2主题:实验汇报

报告人:吴志文

报告3主题:实验汇报

报告人:徐天骏

例行组会2024-第8次

时间:2024.3.22(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报

报告人:秦颖

报告2主题:实验汇报

报告人:张源

例行组会2024-第7次

时间:2024.3.15(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-oxLDL刺激下巨噬细胞的形态变化

报告人:黄振东

报告2主题:综合汇报-社论阅读+实验汇报

报告人:庄鸿达

例行组会2024-第6次

时间:2024.3.8(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-血管内皮生长因子受体-1

报告人:范烁烁

报告2主题:文献汇报-lamin赋予细胞核表面张力

报告人:秦颖

报告3主题:实验汇报-动态测量NP-40对LDL的影响

报告人:孙陈翰

例行组会2024-第5次

时间:2024.3.1(周五)16:30

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:社论阅读-The Cycle of Basic and Applied Cancer Research/ 2015: The Year of DNA Repair

报告人:庄鸿达

报告2主题:综合实验汇报

报告人:孙陈翰

临时组会2024-第1次

时间:2024.01.29(周一)20:00

地址:腾讯会议

报告1主题:实验汇报-GM3合成酶基因和HIF-1α蛋白-实验进展

报告人:张文雕

例行组会2024-第4次

时间:2024.1.26(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:社论-负面数据也应该发表;论文修改

报告人:秦颖

报告2主题:社论-心脏衰竭

报告人:庄鸿达

报告3主题:实验汇报-LDLR酸性影响

报告人:孙陈翰

报告4主题:文献汇报-RBC-EV与动脉粥样硬化

报告人:兰梦怡

例行组会2024-第3次

时间:2024.1.19(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-NP40处理细胞

报告人:秦颖

报告2主题:社论-Warburg效应

报告人:庄鸿达

报告3主题:实验汇报-原子力测量LDL

报告人:孙陈翰

例行组会2024-第2次

时间:2024.1.12(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:社论和实验汇报

报告人:秦颖

报告2主题:社论-缺氧,氧化应激和内分泌癌

报告人:庄鸿达

报告3主题:实验汇报-原子力测量细胞

报告人:张源

报告4主题:实验汇报-EV上的GM3功能测量

报告人:吴志文

例行组会2024-第1次

时间:2024.1.5(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-AFM研究空气和液体下两种颗粒的生物力学特性;囊泡和脂蛋白的相互作用

报告人:兰梦怡

报告2主题:文献汇报-Pharmacology of Gangliosides

报告人:庄鸿达

报告3主题:实验汇报-RAW细胞的泡沫化

报告人:孙陈翰

报告4主题:实验汇报-药物的小鼠活体成像

报告人:黄振东

例行组会2023-第31次

时间:2023.12.29(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-Caveolin-1是与血脂异常血流紊乱和衰老相关内皮硬化主要因素

报告人:范烁烁

报告2主题:实验汇报-AFM测细胞核骨架形貌

报告人:秦颖

报告3主题:实验汇报-共聚焦、酶标仪测量LDL聚集

报告人:孙陈翰

例行组会2023-第30次

时间:2023.12.22(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:GM3s和DOX-TPE的相关实验

报告人:黄振东

报告2主题:细胞囊泡与脂蛋白分离工作汇报

报告人:兰梦怡等人

报告3主题:eDNA检测海水龟

报告人:曾婉淇

临时组会2023-第4次

时间:2023.12.17(周日)19:30

地址:腾讯会议

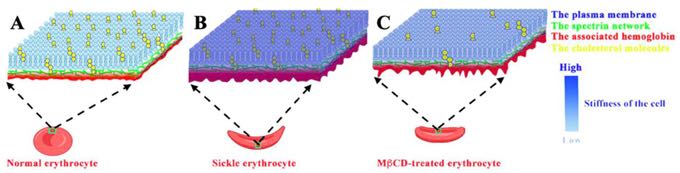

报告1主题:红细胞血影研究课题进展

报告人:曾敏

例行组会2023-第29次

时间:2023.12.15(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:22级研究生开题报告

报告人:庄鸿达、张源、吴志文

报告2主题:21级研究生中期汇报

报告人:秦颖、孙陈翰

例行组会2023-第28次

时间:2023.12.08(周五)18:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:毕业生定期研究进展

报告人:秦颖、孙陈翰等人

报告2主题:工作进展汇报

报告人:兰梦怡等人

例行组会2023-第27次

时间:2023.12.01(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:毕业生定期研究进展

报告人:秦颖、孙陈翰等人

报告2主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:张源

报告3主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:吴志文

报告4主题:工作进展汇报

报告人:兰梦怡等人

例行组会2023-第26次

时间:2023.11.24(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:毕业生定期研究进展

报告人:秦颖、孙陈翰等人

报告2主题:文献汇报

报告人:兰梦怡

报告3主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:庄鸿达

报告4主题:工作进展汇报

报告人:范烁烁等人

例行组会2023-第25次

时间:2023.11.16(周五)20:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:毕业生定期研究进展

报告人:秦颖、孙陈翰等人

报告2主题:文献汇报-

报告人:范烁烁

报告3主题:工作进展汇报

报告人:兰梦怡等人

例行组会2023-第24次

时间:2023.11.10(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:孙陈翰

报告2主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:黄振东

报告3主题:工作进展汇报

报告人:范烁烁等人

例行组会2023-第23次

时间:2023.11.03(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-细胞生物力学与深度学习

报告人:熊志浩

报告2主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:吴志文

报告3主题:文献汇报-综合实验汇报

报告人:张源

报告4主题:工作进展汇报

报告人:范烁烁等人

例行组会2023-第22次

时间:2023.10.27(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:庄鸿达

报告2主题:文献汇报-细胞外囊泡作为药物载体在炎症部位的作用

报告人:兰梦怡

报告3主题:工作进展汇报

报告人:范烁烁等人

例行组会2023-第21次

时间:2023.10.20(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:秦颖

报告2主题:文献汇报-GM3的缺乏增强肥大细胞敏感性

报告人:范烁烁

例行组会2023-第20次

时间:2023.10.13(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-综合实验汇报

报告人:黄振东

报告2主题:实验汇报-LDL在AFM下的成像

报告人:孙陈翰

例行组会2023-第19次

时间:2023.09.22(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:综述汇报-细胞外囊泡与动脉粥样硬化的关系

报告人:张源

报告2主题:文献汇报-细胞外囊泡上的GM3相关功能作用

报告人:吴志文

实验室开放日

例行组会2023-第18次

时间:2023.09.16(周六)10:00

地址:高等研究院学术报告厅(建工楼13楼)

报告1主题:实验汇报-左氧氟沙星抑制小鼠结肠炎发展

报告人:庄鸿达

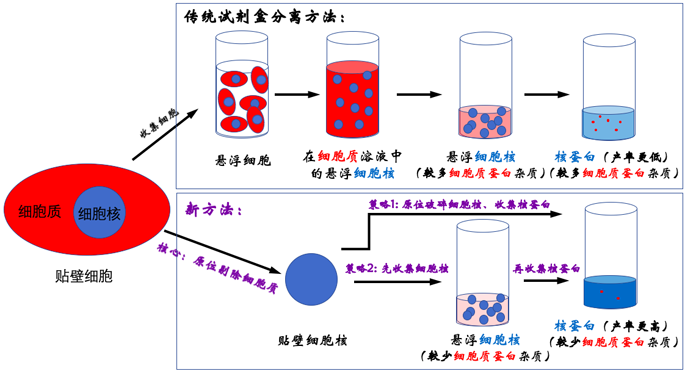

报告2主题:实验汇报-一种原位细胞核制备方法及力学性质测试

报告人:秦颖

例行组会2023-第17次

时间:2023.06.30(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-双荧光素酶报告基因

报告人:黄振东

报告2主题:实验汇报-左氧氟沙星毒理评价及其他

报告人:庄鸿达

临时组会2023-第3次

时间:2023.06.27(周二)20:00

地址:腾讯会议

报告1主题:实验汇报-GM3合成酶基因和HIF-1α蛋白-实验进展

报告人:张文雕、黄振东

例行组会2023-第16次

时间:2023.06.16(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-FM-AFM

报告人:孙陈翰

报告2主题:实验汇报-血影相关实验

报告人:曾敏

科研训练汇报:吴志文英文文献阅读情况

例行组会2023-第15次

时间:2023.06.09(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-中性粒细胞分泌微囊泡通过向动脉粥样硬化内皮细胞传递miR-155诱导动脉粥样硬化

报告人:张源

报告2主题:实验汇报-EV上GM3的功能作用-细胞实验

报告人:吴志文

报告3主题:实验汇报-血影-疾病关系和血影形状研究进展

报告人:曾敏

例行组会2023-第14次

时间:2023.06.02(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-左氧氟沙星对结肠炎小鼠的毒理作用

报告人:庄鸿达

报告2主题:实验汇报-GM3合酶启动子与hif1蛋白

报告人:黄振东

报告3主题:实验汇报-LDL颗粒的AFM成像

报告人:孙陈翰

报告4主题:实验汇报-针对红细胞血影多个问题的实验结果

报告人:曾敏

科研训练汇报:张源英文文献阅读情况

例行组会2023-第13次

时间:2023.05.26(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-利用AFM探究LDL聚集的实验路径

报告人:孙陈翰

报告2主题:实验汇报-不同方法处理细胞,核差异比较

报告人:秦颖

报告3主题:毕业论文模拟答辩-《红细胞血影和疾病相关性研究》

报告人:曾敏

科研训练汇报:黄振东英文文献阅读情况

例行组会2023-第12次

时间:2023.05.19(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:毕业课题-左氧氟沙星抗动脉粥样硬化效果及其降血脂机制的研究

报告人:盛青华

报告2主题:文献汇报-含有MiR-199a-5p的巨噬细胞来源的细胞外囊泡缓解动脉粥样硬化

报告人:张源

科研训练汇报:黄振东等人英文文献阅读情况

例行组会2023-第11次

时间:2023.05.12(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:实验汇报-GM3合酶启动子与hif1蛋白

报告人:黄振东

报告2主题:实验汇报-血影在玻片和共聚焦皿上的成像差异

报告人:曾敏

科研训练汇报:张源等人英文文献阅读情况

临时组会2023-第2次

时间:2023.05.11(周四)20:00

地址:腾讯会议

报告1主题:实验汇报-GM3合成酶基因和HIF-1α蛋白

报告人:张文雕

例行组会2023-第10次

时间:2023.05.05(周五)19:00

地址:高等研究院会议室(理科生命大楼B119)

报告1主题:文献汇报-脂质组学分析

报告人:秦颖

报告2主题:实验汇报-左氧氟沙星对结肠炎小鼠的治疗作用

报告人:庄鸿达

科研训练汇报:张源等人英文文献阅读情况

例行组会2023-第9次

时间:2023.04.28(周五)19:00

地址:建工楼12楼会议室(临时)

报告1主题:期刊专刊Editorial、仿生药物载体、细胞外囊泡等。

报告人:孙陈翰

报告2主题:用全基因组关联分析结果指导医学和生物学研究

报告人:顾家煊